[Hôtel-Dieu du Précieux-Sang]

En 1636, le père jésuite Paul Le Jeune, missionnaire en Amérique, propose de fonder un hôpital en Nouvelle-France pour les soins et l’évangélisation des Amérindiens. La nièce du Cardinal de Richelieu, la Duchesse d’Aiguillon, entreprend de l’appuyer financièrement et demande aux Augustines de l’Hôtel-Dieu de Dieppe d’envoyer des religieuses pour gérer le nouvel hôpital. En avril 1639, Louis XIII entérine le projet en ratifiant les lettres patentes. Au début du mois de mai, trois jeunes Augustines quittent le port de Dieppe à destination de Québec, afin de soigner et de convertir les Amérindiens, et plus tard de prodiguer des soins aux colons. Il s’agit de la première communauté religieuse féminine hospitalière à s’implanter en Amérique au nord du Mexique.

Hôpital missionnaire dans l’esprit de ses fondatrices, l’Hôtel-Dieu de Québec se transforme rapidement en hôpital civil en raison de la croissance de la population coloniale. De 1665 à 1759, il tient également le rôle d’hôpital militaire. En 1825, un nouveau bâtiment est inauguré à l’Hôtel-Dieu de Québec. On y offre des services réguliers de médecine et de chirurgie et les praticiens commencent à y enseigner. En 1855, l’Hôtel-Dieu de Québec deviendra le premier hôpital d’enseignement affilié à la Faculté de médecine de l’Université Laval.

L’Hôpital général de Québec est fondé officiellement par lettres patentes du roi Louis XIV le 30 mars 1692. Pour installer l’Hôpital, Mgr de Saint-Vallier acquiert des Récollets une vaste propriété située hors de la ville, sur les bords de la rivière Saint-Charles, comprenant déjà une église et un couvent. À la demande de l’évêque, les Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec désignent, en mars 1693, quatre religieuses pour prendre en charge l’Hôpital. À partir de 1699, la communauté de l’Hôpital général de Québec devient autonome et ne relève plus de celle de l’Hôtel-Dieu de Québec. Les religieuses accueillent des vieillards, des malades chroniques, des infirmes, des prostituées, des personnes souffrant de troubles psychologiques et des blessés de guerre. Pendant 143 ans, elles ont aussi tenu un pensionnat pour jeunes filles.

Enfin, l’Hôpital général de Québec prodigue des soins de longue durée. Cette mission centrale se poursuit encore aujourd’hui, puisque l’Hôpital général de Québec est dédié au soin des personnes âgées et fait maintenant partie du réseau des CHSLD du Québec.

L’idée de fonder un hôpital dans le secteur de Saint-Sauveur est attribuée au notaire Louis Falardeau. Monseigneur Elzéar-Alexandre Taschereau, principal défenseur du projet, accepte d’en confier la direction aux Augustines de l’Hôpital général de Québec. Le 29 mars 1871, le Chapitre de l’Hôpital général de Québec autorise la fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Jésus, qui sera inauguré officiellement le 8 septembre 1873. À l’origine, cet établissement se consacre aux épileptiques, aux pauvres et aux orphelins.

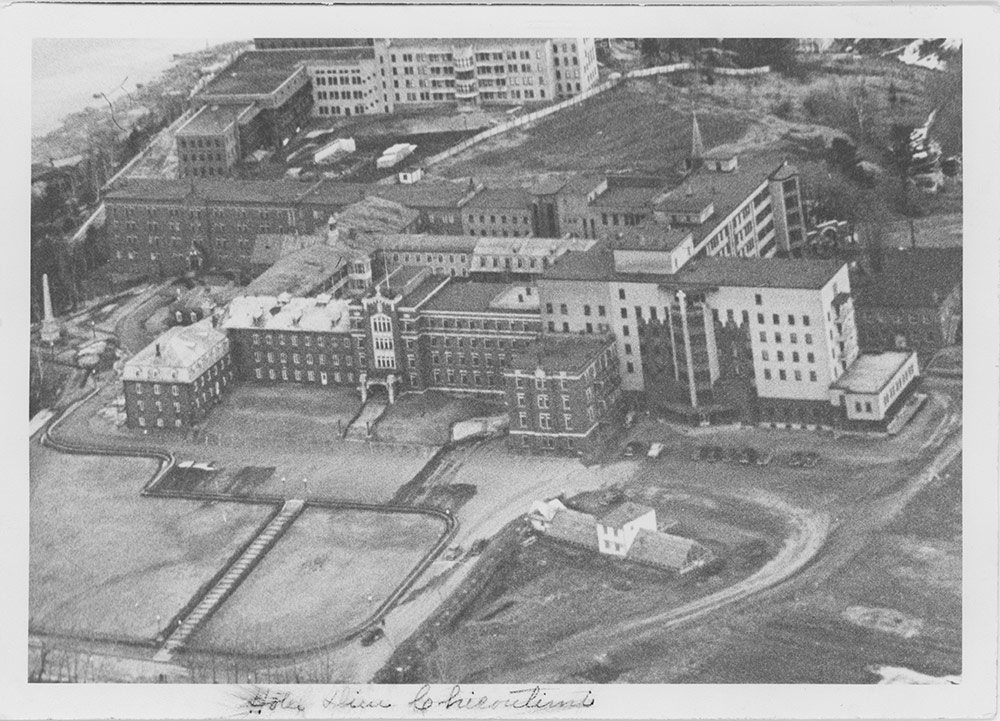

[Hôtel-Dieu Saint-Vallier de Chicoutimi]

Au début des années 1880, l’absence d’un hôpital pour desservir la population du Saguenay se fait sentir. Sept ou huit médecins pratiquent alors sur le territoire. Le port de Chicoutimi connaît une intense activité et les marins de passage qui se font soigner sur place trouvent refuge dans les familles, causant ainsi un problème de contamination et des conséquences sur les mœurs engendrées par cette promiscuité. L’ouverture d’un hôpital apparait aux yeux des autorités (dont Monseigneur Dominique Racine, évêque de Chicoutimi) d’une urgente nécessité. Le 24 mai 1884, les cinq fondatrices arrivent à Chicoutimi et commencent leur travail auprès des marins, des malades et des plus démunis. S’ajouteront par la suite un orphelinat pour jeunes filles, en fonction de 1894 à 1926, ainsi que la présence de sœurs tourières désignées sous le nom de Sœurs de Notre-Dame-Auxiliatrice, qui feront le pont entre la communauté cloîtrée des Augustines et le monde extérieur.

[Hôtel-Dieu du Cœur agonisant de Jésus]

À la fin du 19e siècle, l’abbé Antoine Gauvreau approche la supérieure des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec avec le projet de construire un hôpital sur la rive sud de Québec. L’initiative bénéficie de la générosité de Mlle Caroline Lagueux, qui offre sa maison à la nouvelle communauté. Le nouvel hôpital est inauguré le 30 octobre 1892. À ses débuts, la communauté est financée, entre autres, par la population et des donations diverses : legs testamentaires, bazars, loteries et kermesses, ventes de charité, tombolas et soirées-bénéfices. Oeuvre de charité à ses débuts, l’hôpital deviendra par la suite, avec la volonté du corps médical, l’un des grands centres de soins de santé du Québec moderne.

[Hôtel-Dieu Saint-Michel]

La fondation du Monastère de Roberval en 1918 répond au besoin d’une maison dite de charité dans la région. Le double objectif poursuivi par la fondation de cet hôpital est de lutter contre la maladie et d’éliminer la misère. La population locale est fortement impliquée dans l’implantation de l’hôpital. Les religieuses fournissent le personnel et les gens de Roberval et du Lac-Saint-Jean achètent un bâtiment (l’Hôtel commercial) dont ils assurent la rénovation en plus d’aider la nouvelle institution à subsister. Le Monastère de Roberval sera aussi responsable d’un sanatorium qui ouvrira ses portes en 1938 et sera agrandi au début des années 1940. Avec le recul de la tuberculose dans la décennie 1950, l’hôpital utilisera les locaux du sanatorium pour accueillir les malades chroniques.

[Hôtel-Dieu Notre-Dame-des-Neiges]

Monseigneur François-Xavier Ross rêve d’un véritable hôpital pour la Gaspésie, un lieu de soins médicaux qu’il veut confier aux Augustines. Rapidement, il fait l’acquisition d’une propriété appartenant à la compagnie Canadian International, plus connue sous le nom de Fort Ramsay, sur la rive sud de la baie de Gaspé. Cette propriété abritera pendant les premières années le monastère et l’hôpital. Les soins à apporter aux soldats s’ajouteront aux activités quotidiennes des religieuses entre 1941 et 1944, durant la Deuxième Guerre mondiale. En avril 1950, les Augustines se verront également confier une mission au Sanatorium Ross pour les soins des tuberculeux.

[Hôtel-Dieu Notre-Dame-de-Beauce]

En 1927, le cardinal Rouleau lance l’idée de construire un grand hôpital régional pour desservir la rive sud du bassin de la Chaudière. Les Sœurs de la Charité sont sollicitées, mais elles ne sont pas en mesure de mettre en œuvre le projet. En 1945, les religieuses hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Québec prendront la relève. C’est la fabrique de Saint-Georges qui cèdera une partie de terrain afin d’y établir un hôpital. Les Augustines devront attendre l’approbation de Rome avant d’accepter de patronner le nouvel hôpital, dont la construction débutera en mai 1948, pour être inauguré le 20 août 1950. Les Augustines y offriront un service d’entraide aux pauvres et d’assistance aux veuves, en plus d’y créer une école d’infirmières.

Le chanoine Auguste Lessard, curé de Montmagny, constate la nécessité d’un hôpital pour desservir la région. En 1947, un comité provisoire, avec le docteur Paul C. Dupuis comme président, est formé en vue de recueillir les fonds nécessaires pour obtenir une subvention gouvernementale. Les Augustines de l’Hôtel-Dieu de Lévis acceptent de prendre en charge l’établissement, qui ouvrira officiellement ses portes le 15 mai 1951. Au fil du temps, une école des Garde-Malades auxiliaires y sera fondée, ainsi qu’une école d’infirmières, un service de psychiatrie, un service de soins à domicile, un service social, un département de santé communautaire et d'autres services répondant à la mission des Augustines.

[Hôtel-Dieu du Christ-Roi d'Alma]

En 1946, le gouvernement du Québec avance la possibilité de bâtir un hôpital à Alma, à condition qu’une communauté religieuse le prenne en charge. La demande est faite aux Augustines de Chicoutimi et aux filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Les Augustines acceptent en mai 1951. Elles intègrent les lieux en 1954 lors de l’ouverture officielle. L’histoire du Monastère d’Alma sera marquée par la création d’une école d’infirmières en 1956 et d’un service de soins à domicile en 1966, avant sa fermeture en 1988.

[Hôtel-Dieu Notre-Dame-de-l’Assomption]

En février 1939, un projet de fondation d’hôpital est soumis à la communauté des Augustines de Chicoutimi par J. Eugène Bergeron, maire de Jonquière. Après mûre réflexion et l’étude du projet, la communauté décline la proposition. Dix ans plus tard, avec l’approbation de Monseigneur Georges Melançon, un nouveau projet d’une fondation à Jonquière est accepté. Avec l’aide des subventions du gouvernement, la communauté consent à bâtir un hôpital dans cette localité et à en assumer la direction. La création de l’hôpital de Jonquière, qui ouvrira ses portes en juin 1955, s’inscrit dans un mouvement d’accessibilité aux soins hospitaliers.

[Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Jésus]

Le 15 mars 1948, la communauté du Monastère de Chicoutimi officialise son intention de prendre en charge un nouvel hôpital à Dolbeau. Au mois de février 1955, les Chanoinesses régulières hospitalières de la Miséricorde de Jésus de l’Ordre de Saint-Augustin du Monastère de Chicoutimi désignent les religieuses qui s’occuperont de l’Hôtel-Dieu de Dolbeau. L’établissement demeurera dépendant du Monastère de Chicoutimi jusqu’en octobre 1957 et deviendra autonome par la suite. L’histoire du Monastère de Dolbeau sera entre autres marquée par la création de l’École de garde-malades auxiliaires.